Para poder crecer, alguien tiene que cuidarnos. Sobrevivimos a nuestra infancia y llegamos a la adultez porque alguien nos cuidó en el pasado. Si tenemos alguna condición de salud, podemos sobrellevarla gracias a que alguien nos cuida. Y ese alguien, la mayoría de las veces, es una mujer.

En todo el mundo, 708 millones de mujeres están fuera de la fuerza laboral debido a responsabilidades de cuidado no remuneradas, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En contraste, solo 40 millones de hombres están en una situación similar.

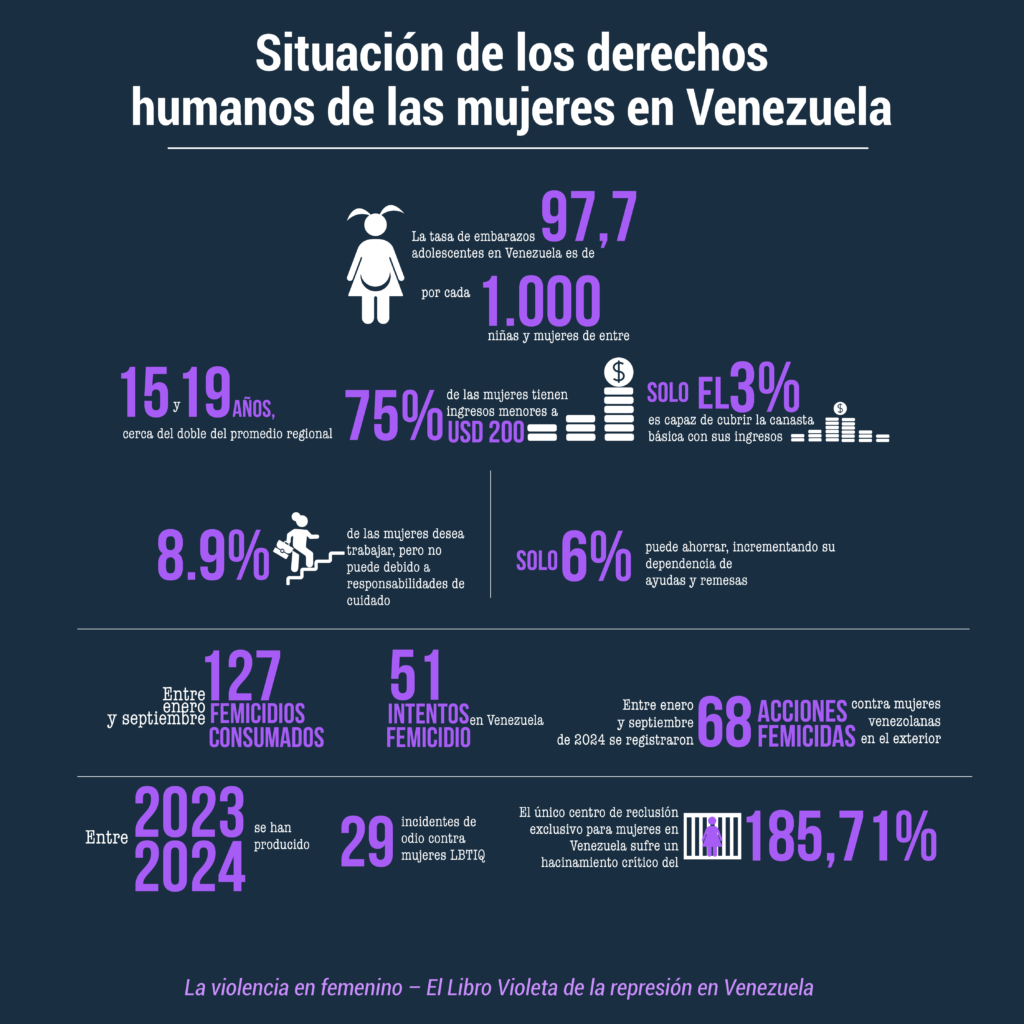

En Venezuela, un análisis publicado en 2024 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que 15,4 millones de personas trabajan en labores de cuidado no remunerado en los hogares del país y, de este total, 10 millones son mujeres. Según el estudio, el 88,7% de las mujeres mayores de 10 años en Venezuela hace trabajo doméstico no remunerado en su hogar o fuera de él. Las mujeres dedican 6 horas y 18 minutos diarios a estas actividades, 75% más tiempo que los hombres.

Quienes ejercen labores de cuidado resuelven las necesidades físicas, psicológicas y emocionales de otras personas. Desde una perspectiva más específica, cuidar implica estar a cargo de otras personas dependientes: niños, niñas, personas con discapacidad, con enfermedades crónicas o personas mayores que no pueden cuidarse por sí mismas, lo que impide que quien cuida pueda trabajar remuneradamente. Las mujeres que se dedican al cuidado contribuyen al desarrollo, pero especialistas destacan que su labor no es reconocida ni recompensada.

Recientemente, el debate sobre el cuidado ha ganado terreno en la agenda global. Aunque ya estaba presente, previamente se referían al cuidado como “trabajo doméstico” o una “doble jornada”, que recaía sobre las mujeres debido a los estereotipos de género y la división sexual del trabajo, asegura Alba Carosio, profesora y coordinadora de la Maestría en Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Para la experta, la pandemia de covid-19 fue el principal evento que potenció el discurso sobre el cuidado al mostrar su relevancia para el sostenimiento de la sociedad.

“Fueron las mujeres en sus casas quienes mantuvieron diversos servicios, tanto los servicios que tienen que ver con la educación, cuando acompañaron a sus hijos con la formación que se hacía online, y luego tomaron muchísimas medidas de salud, de cuidado de la higiene, para minimizar los contagios. El trabajo que se hacía fuera de la casa también entró en la casa, y eso duplicó, triplicó, cuadruplicó el trabajo del hogar, de la limpieza, además de otras medidas más fuertes. Eso hizo evidente la importancia del cuidado en la sociedad. Siempre estuvo ahí, pero con la pandemia se hizo más claro”, explica.

Desde antes de la pandemia, las mujeres en América Latina y el Caribe ya dedicaban el triple de tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado, y la creciente demanda de cuidados agravó su situación, según ONU Mujeres, la entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, y Comisión Económica para América Latina (Cepal). Aunque la pandemia impulsó la agenda del cuidado, todavía es una labor invisibilizada. Hacer visibles los cuidados es, precisamente, una de las principales tareas del periodismo y de los medios de comunicación, según Carosio.

“Hay un sinnúmero de tareas que se hacen en una casa, y a veces fuera, porque el cuidado que las mujeres ejercen sobre su familia no es solamente dentro de la casa. Hay un cuidado social que tiene que ver con acompañar al médico, con estar pendiente de todas las indicaciones. Eso se hace tan rutinariamente que no se ve ni se valora. La función de los medios de comunicación es mostrarlo, hacerlo más evidente”, expresa.

Destacar la corresponsabilidad en el cuidado

En el caso de los cuidados directos a personas dependientes en Venezuela, el estudio publicado por el BID indica que el 22,6% de las mujeres provee cuidados directos a niños, personas mayores, personas con discapacidad o enfermedades, una proporción que es casi tres veces mayor a la tasa de participación de los hombres en ese tipo de actividades.

Quienes cuidan a niños, niñas y adolescentes con enfermedades crónicas en el principal hospital pediátrico de Venezuela, el J.M. de los Ríos, son mujeres (98%), según un informe de la organización no gubernamental Prepara Familia publicado en 2023. Ellas se encargan del cuidado físico y emocional de sus hijos, de la higiene, de la gestión de recursos para conseguir medicamentos y muchas veces de sustituir al personal auxiliar de salud, pero no reciben incentivos ni apoyo económico. Tampoco pueden trabajar porque el cuidado absorbe todo su tiempo.

Frente a estas realidades, la labor de los medios va más allá de solo visibilizar las tareas que recaen sobre las mujeres: para la profesora Carosio, también es función del periodismo recordar que el cuidado es un trabajo que debe ser acompañado por toda la sociedad.

“Tiene que haber una corresponsabilidad, tanto de la familia a la que pertenecen el niño o la niña y la mujer, como también de toda la sociedad, porque hay cosas que la sociedad debiera hacer: dar apoyos materiales, hacer más fáciles las tareas. Para eso la humanidad evoluciona, no para que estemos como en una época antigua que había que cargar agua, que había que juntar leña para hacer la comida y los hombres tenían que cazar. Realmente el acompañamiento y el apoyo social son indispensables. Cuando hablamos de corresponsabilidad, hablamos de la familia pero también de la sociedad toda a través de sus instituciones, tanto las públicas como las privadas”, añade la investigadora sobre feminismo e igualdad.

Para la experta, los medios de comunicación pueden mostrar de qué maneras la sociedad puede hacerse corresponsable en las labores de cuidado. Destaca como ejemplo cómo algunos países asignan un ingreso mensual para las mujeres que acompañan a sus hijos, hijas o familiares con enfermedades crónicas y cómo conciben sistemas para aliviar la carga que asumen las mujeres cuidadoras.

“Otro ejemplo es un sistema de apoyo que por lo menos les permita a esas mujeres que están 24 horas al lado de la cama de un niño, o 24 horas llevándolo y trayéndolo del tratamiento, luego encargándose del alimento y de la higiene necesaria para que esos niños sigan viviendo y haciendo diferentes actividades, tener dos o tres veces por semana unos tiempos de descanso, que (quienes son cuidados) quedaran en manos de personas experimentadas que pudieran hacer esa tarea una parte del día para que ellas pudieran descansar”, señala.

Educar desde la perspectiva de género

Hablar de corresponsabilidad significa mostrar cómo los cuidados deben ser compartidos por personas de las familias, las comunidades, las empresas y el Estado: se trata de reconocer, reducir, redistribuir, recompensar y representar el trabajo de cuidados. En el caso del hogar, debe aumentar el trabajo de cuidados por parte de los hombres para que el reparto de las tareas sea equitativo.

“Sin duda también hay que promover la responsabilidad de los padres, porque generalmente quienes cuidan son las mujeres, y muchas de ellas están solas porque ocurre que el padre no se responsabiliza frente a un niño o niña que tiene algún problema. Hay padres que frecuentemente huyen. Socialmente se tiene que entender que eso no es lo correcto y que debe haber alguna sanción moral. Todo eso también es cuestión de educación, y los medios de comunicación son medios que educan. La comunicación tiene también una función educadora”, agrega la profesora Carosio.

Esta función educadora fue reconocida en 1995 con la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, una hoja de ruta acordada por 189 países, durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, para lograr la igualdad de derechos para las mujeres y niñas de todo el mundo. Una de sus áreas de acción trata sobre los medios de difusión, identificados como importantes “medios de educación” capaces de promover una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres, así como de potenciar su papel en la sociedad.

Para alcanzar ese último objetivo, la Declaración de Beijing exhorta a los medios a introducir la perspectiva de género en todas las cuestiones de interés para la sociedad y a “fomentar la participación en pie de igualdad en las responsabilidades familiares”, mediante campañas que hagan hincapié en la igualdad de género y en la exclusión de los estereotipos basados en el género de los papeles que desempeñan las mujeres y los hombres dentro de la familia.

Treinta años después de la Declaración de Beijing, surgen nuevos desafíos: la violencia en línea contra las mujeres crece mientras la inteligencia artificial generativa populariza estereotipos discriminatorios, según un análisis de ONU Mujeres. Pero los medios siguen teniendo un papel crucial ante viejos y nuevos retos para construir un mundo más justo.

“Si queremos hacer una sociedad más justa, más humana, donde todas y todos cumplamos con nuestras responsabilidades y las compartamos con otros y otras, deben disminuir y desaparecer los estereotipos de género, que hacen que los hombres se comporten de una manera, a veces poco afectiva, y las mujeres al contrario. Cuando no puede cumplir los estándares exigentísimos que la sociedad le impone a una madre o una mujer, ella luego se siente culpable. Hay estándares de belleza y hay estándares de comportamiento. En seguida si un niño se porta mal o tiene problemas, culpan a la madre. Pero hay un cúmulo de personas que educan, no solamente las madres”, afirma la profesora Alba Carosio.

“Hay mucho que los medios de comunicación pueden hacer en materia comunicativa, que en realidad es educativa, porque los medios modelan conductas y pueden incluso, con el tiempo, no de inmediato, cambiarlas, transformarlas. Ojalá sea para mejor, para una sociedad más justa”.